自然観察会活動報告書(タイムライン)

自然観察会(全日、半日、運営委半日)の活動報告書(概要版)を最新のものを筆頭に時系列に並べています。(時系列をタイムラインと称しました)記事を遡っていただき、お目当ての記事があったら、タイトルをクリックし、全文を閲覧ください。

現時点では2018年8月21日「御岳山バス観察会」まで遡ることができます。

(より古い記事は「報告書一覧」をご覧下さい。

内容についてのお問い合わせは「同好会からのお知らせ」にある問合せフォームによりお問い合わせいただくか下記の担当者(令和2年度)にお問い合わせください。

問い合わせ先

水野和年 TEL 090-3901-8010 :総括、A班、運営委半日、電車観察会

尾澤伸幸 TEL 080-1357-4027 :B班、運営委半日副

松川 裕 TEL 090-9319-5025 :ホタル観察会、バス観察会

ホームページ問合せフォーム

2024年

6月

21日

金

上野神社方面観察会

8時ごろから小雨が降ったり止んだりしていて、観察会が実施できるかどうか危ぶまれたが、雨の具合によっては『途中で中止にすることもやむを得ないな!』ということで、実施することになった。

コナラ、クヌギの林床にはフタリシズカがあり、花序(もう実になっている)を2本以上つけているものあって、2人ではないと思った。調べてみたら、多いものでは5本ぐらいつけるとのこと。ウマノミツバも蕾を付けていた。葉の縁が深く切れ込み、柄には翼が付いていて、茎をスッと伸ばしているものがあった。ヤマニガナだとのこと。もう少ししたら花を咲かせると思うので、見に来ようと思った。ナルコユリもかわいい丸い実をぶら下げていた。林から出ると湿地があり、ヨシに混ざってウキヤガラがあった。先日の亀崎橋台跡方面観察会で見たコウキヤガラよりも、確かに大きく花柄も長かった。ここで雨が激しくなってきたので、観察会を中止することになった。帰るためカワセミが棲む池に向かった。残念ながらカワセミは観察できなかったが、池と反対側の斜面にヒキヨモギが背を伸ばしていた。先日観察したセイヨウヒキヨモギは黄色い花を咲かせていたが、ヒキヨモギはまだで、夏の終わりごろに花を咲かせるとのこと。また、ここには隣同士で違う回り方に花を付けたネジバナがあった。どちらが右巻き?左巻き?となったが、横から見て右上がり、左上がりということで判断しようということで決着がついた。薄ピンクの花を付けたネムノキがあったので、花の造りを勉強した。雨が降り続き、ほんの短い観察会で残念だった。 (水野)

当日の写真(栗山さん)⇒ https://photos.app.goo.gl/nJzCUudjyUnCmfjc7

下見の写真(豊島さん)⇒ https://photos.app.goo.gl/UiYmmKjwWCihqbJw9

2024年

5月

30日

木

みそらホタルの会ホタルの里整備(みそら4丁目南)

みそらホタルの会主催のみそら4丁目南のホタルの里の手入れを行いました 下記青柳会長の報告です

みそらホタルの会の皆様

危惧していた天候でしたが、晴れでしたので、予定通り「4丁目南」の手入れを行いました。

参加者:小澤、任海、福本、森、青柳

2時間近い奮闘で、草刈のり区域は昨年より広範に及びました。更に、ホタルカウント・ルートの

邪魔枝・竹等の除去も行ないました。

参加の皆さんにお礼申し上げます。

既にお知らせした通り、「旭日中北」については当面、作業中止ですが、7月に入っても倒木が

そのままだった場合、少なくとも観察会の隊列が通過出来るよう、作業を断行します。

大仕事となりますので、多くの皆様が参加されますよう、お願いします(撮影取材致します)。

青柳象平

2024年

5月

29日

水

亀崎橋台跡方面観察会

日 時:2024年 5月29日(水)9:30~12:15 天気:曇り 参加人数:20名 コース:物井駅 → 総武線脇道 → 旧総武線橋台跡 → 亀崎田んぼ農道

→ 物井駅(解散)

担 当:小澤・荘子・豊島・水野・三原・渡辺(幸)

昨日は風が強く激しい雨も降り、今日の観察会が心配された。しかし、何とか天気が持ち直し、初夏の自然を堪能しようと出発した。

まずカラムシの丸く綴られた葉を開いてみた。中から黒っぽい毛虫が現れた。アカタテハの幼虫であるが、これが奇麗な蝶になるということで、成虫と幼虫の姿の違いに感慨ひとしお。ラミーカミキリも姿を現わし、淡い青色の姿に『きれい!』という声もあがった。連休に植えられた稲苗は大分しっかりした姿になっていたが、まだ植えられたばかりの苗もあった。これは稲の種類が違うのだろうか? 水の流れる田圃では子供のアメリカザリガニがうごめき、少し遠くの田圃には10羽ほどのダイサギが集まっていた。あの田圃には旨い餌があるのだろうか? 取水口付近にアゼナルコ、カズノコグサ、イ(イグサ)があったので足を止めた。イの一直線に見える茎が花茎と葉(苞)に別れている所を特によく観察し、勉強することができた。オオヨシキリがアシの中でギョウギョウシイ・ギョウギョウシイとうるさく鳴いていた。踏切を渡ってすぐの水路にはカワヂシャとオオカワヂシャが隣り合って咲いていた。皆さんオオカワヂシャの花の方が大きくて美しいとのことだった。でも、在来のカワヂシャと外来のオオカワヂシャは交雑が起こりやすく、純粋のカワヂシャの存在が脅かされていることを知り、複雑な思いを抱かれたようである。旧総武線の線路跡は草刈りがされていて歩きやすかった。刈り残された草の中にはコウゾリナが花を咲かせ、光を求めてハナヤエムグラも丈を長く伸ばすなど、植物のしぶとさを感じた。田圃の脇の水たまりにはコウキヤガラが数十本あった。カワヂシャも数本あって、まだ在来種が残っていることにホッとした。下見の時は橋台跡の水抜きの穴にアオダイショウがいて、こちらに顔を向けていたが、今日はいなかった。昨日の雨で穴の中が水浸しになったのだろうか? この土手にはアキカラマツ、ワレモコウ、イタドリなどが茂り、脇道にはマスクサ、クサヨシや赤と白の2種類の花を咲かせたコヒルガオがあった。また、いまだにクサノオウが黄色の花を咲かせてもいた。農道わきに100円でタマネギやジャガイモを売っている無人販売所があった。数人の方が買われたようだ。畔にはアオサギが4羽、離れたところにも数羽がジッとしていた。弁財天前の空き地にあったセイヨウヒキヨモギは黄色の花をいっぱい咲かせていた。ここでは3年前ほどから見掛けるようになったが、造成に伴って種が運ばれてきたのだろうか? 少し離れたところにはクララも沢山の花を房状につけていた。少し遅れたが、暑くなる前に終えることができた。(水野)

観察会の写真 豊島さん⇒https://photos.app.goo.gl/N92jACEV8ygtocgm9

栗山さん⇒https://photos.app.goo.gl/AuMvxYotzUV96mEHA

森⇒https://photos.app.goo.gl/MEuYLPxQKH7m3mHC8

2024年

5月

14日

火

青葉の森公園観察会

日 時:2024年5月14日(火) 9:30~14:00 天気:晴れ 参加人数:18名

コース:中央博物館前(集合)→旧東金街道→花博記念庭園→渓流園→つくしんぼの家

→わんぱく広場→西洋庭園展望所(昼食)→生態園→中央博物館前(解散)

担 当:B班 尾澤・栗山・藤吉・森・横山

青葉の森で満開のヒトツバタゴに出会ったのは何年前のことだったか、その感動が味わえると期待していたが、最初にリーダーから「ヒトツバタゴもハンカチノキも既に花枯れです。」と話があった。残念!今年は春の開花時期がめちゃくちゃだ。今日は新緑の下、森林浴を楽しみましょうと出発する。

早速、シロバナマンテマ、コメツブツメクサ、クスダマツメクサ、ハナヌカススキが目に留まる。ヤセウツボはシロツメグサ、アカツメグサが主な宿主だが、マメ科以外でも寄生する逞しさ。旧東金街道を歩くと、棘があるツルグミが伸び、金と銀の花を付けたスイカズラが香り、トベラとシャリンバイが並んで花を咲かせている。違いがよくわかる。

花博記念庭園では、大きなユリノキにオレンジ色の斑紋をもつ黄緑色の花が咲いている。

チューリップツリーとはよく言ったものだ。ギョリュウ、ミモザ、ヒメシャラは花は終わっていたが、じっくり観察できた。7年前台風で倒れたハンカチノキは元気になって今年も花を咲かせたようだ。プラタナスは大きく枝を伸ばし新緑が鮮やかだ。

渓流園に向かって進むと、スダジイの雄花と雌花、クスノキの花、アセビの実、イボタノキの花、リョウブの蕾など手に取ってみることが出来た。路上にエゴノキの白い花が落ちている。花冠が4つに分かれているものから7つに分かれているものまで見つかった。その先には黄色い雄花がたくさん落ちている。見上げると、イイギリの花がブドウのようにぶら下がっている。香りがとてもいい。イイギリは雌雄異株で、雌花は地味な花とのこと。秋に鮮やかな赤い実を付けるのは雌株なのか、観察意欲が湧いてくる。

わんぱく広場で別名「ナンジャモンジャ」のヒトツバタゴを見る。次回は花も見たいものだ。トウカエデやキンメイチクの林の横を抜け青葉が池に出ると、湿地を好むハンノキが見られた。荒久古墳を周り西洋庭園で昼食。トチノキの花と小さな緑の実が見られた。これがあの堅いトチの実になるのか。

午後は生態園。砂地の植物、ハマヒルガオ、ハマボウフウ、ハマエンドウの花が咲いている。鬱蒼とした常緑広葉樹林の下に、ランのようなハナミョウガ。千葉県が分布の北限。小さい実を付けたイヌビワも房総でおなじみの木だ。舟田池では遊泳中のカイツブリの親子をしばし観察。そしてフィナーレはウメガサソウ。下を向いた白い花は1センチに満たないかわいい花、よくぞ見つけてくださった。

めざす花の時期に観察会を合わせるのは難しいけど、また別の様々な植物との出会いがあり、感動があると実感できた観察会だった。(横山)

当日の写真が栗山さんから送られてきました⇒ここをクリックhttps://photos.app.goo.gl/6Dw1Bvgd6KcovFtm6

森 の撮った写真です⇒ https://photos.app.goo.gl/R9D6tjd6uLgHUSkTA

2024年

4月

15日

月

物井観察会

日 時:2024年4月15日(月)9:30~11:50 天気 晴れ 参加人数 21名

コース:JR物井駅 → 駅北側の田沿いの道 → 宝蔵院近くの斜面 → 天照皇大神社脇 → 円福寺(トイレ休憩) → 古屋城祉 → 古屋城址西側出入口付近(解散)

担 当:尾澤・栗山・晝間・藤吉・森・横山

この観察会は去年雨のため中止となったが、毎年定点観測のように行っている恒例の観察会である。今年は一週間ほど早めての実施となった。その分ニリンソウなどがきれいに咲きそろっていることを期待しての実施となった。

まず駅近くの空き地にはスズメノエンドウが咲いていた。ちょっと前の観察会ではカラスノエンドウしか見られなかったはずなのに、植物相は少しずつ動いているようである。これからはカラスノエンドウに混じってスズメノエンドウが増えてくるだろうし、いずれカスマグサも出てくるのでは思っている。田沿いの道に入り、斜面林の下にはいつものオドリコソウが元気にたくさん咲いていた。その中にはミツカドネギも二株ほど花を咲かせていた。田んぼ側に目を転じるとスズメノテッポウ、タガラシ、ナヨクサフジと咲いていた。道路沿いでは、オオキンケイギクの葉が前より少し増えて出ていた。奥の田ぞいの道ばたには、ウマノスズクサの葉が出ていた。つるが伸びるのはこれからであろうし、ジャコウアゲハが現れるのもこれからであろう。またオオアマナも数本花をつけているのを初めて見つけた。これは、宝蔵院手前の坂道脇に咲いていたものが進出してきたようだ。

さていつものニリンソウが咲いているところでは、そのニリンソウが見事に咲きそろっていた。少し早めて4月中旬にしてくれたことがよかったとつくづく思った。ジロボウエンゴサクそれからシロバナジロボウエンゴサクもきれいに今が盛りと咲いていた。ツルカノコソウの花が少なかったのが、やや残念ではあったが、これから咲くのかもしれない。そして坂道を登り切って少し行ったところでは、カントウタンポポが何本か咲いていた。在来のタンポポはカントウタンポポ以外にエゾタンポポ、トウカイタンポポもちょうどこの時期に咲いているはずなので、ぜひとも見つけたいものだ。

あとはブルーベリーの花、ポポーの花、ヒトリシズカの花をみて、円福寺で休憩となった。庭には、クマガイソウ、シロヤマブキ、イカリソウ、キエビネ、シュンランとここでも春の花が今が盛りと咲いていた。そのあと物井弁天には行かずに直接古屋城祉に行き、ナシの花をみて、古屋城址を突っ切り、西出入り口を出たところで解散となった。今年はサクラの花がいつもより遅く咲いたのでスプリングエフェメラルはどうかなと少し心配したが、いつも通りに春の花に出会えて一安心した1日であった。(尾澤)

栗山さんの写真はここをクリック⇒https://photos.app.goo.gl/8DTvvAeWbvhGqW258

2024年

2月

28日

水

成田山公園観察会

日 時:2024年2月28日(水) 天気 晴れ 参加人数 27名

コース:JR成田駅9:30集合出発 → 薬師堂 → 釈迦堂 → 公園出入口 → 書道博物館前 → 本堂東(公園出入口下)12:10

担 当:尾澤・栗山・藤吉・森

3年ぶりであろうか、久しぶりにJR成田駅に27名が集まった。薬師堂までは参詣道を行った。そのあと出世稲荷へ行く細い道に入った。発心院の庭にはシキミの花が咲きだしていた。出世稲荷のすぐ先に展望のよいところがあり、今日は冬晴れなので、筑波山まできれいに見えた。ちょっと得をした気分になった。降りると釈迦堂前である。ここにはタチバナ、シャラノキとある。タチバナは日本特産のミカンであるが、食べられないと説明した。よくみると鳥も食べてはいない。シャラノキは沙羅双樹ともいい、釈迦の涅槃の時の木である。実際はこの木ではない。インドの木に似せてこの木を日本ではシャラノキといっていて、この木はナツツバキであると説明した。そしたら「あの木は何。」と聞く人がいた。落葉樹?で「日本」のボダイジュだと思い出した。インドのボダイジュは、暴れまわる木と言われているようだが、この中国原産の木は、葉の形が少し似ているだけでボダイジュというが、少しおとなしい木と思われる。あとは釈迦堂の外壁の彫刻飾りやあまのじゃくを見て、成田もうでの賑わいを肌で感じることができた。

光明堂脇から成田山公園に入っていった。まず滝下へ行った。公園の滝としては水量、落差とも雄大さは感じられた。そして流れに沿って歩いて、季節感を感じてほしいという思いも感じられた。木々には季節感は感じられるが、下草部分には、整備が行き届きすぎ、感じられなかった。サンシュユ、ウメとみて、いつもよくついていたヨウラクランのところに来て探したが、やや上の方についていた感があった。書道美術館下のヒイラギの古木にはヨウラクランはよくついていた。書道美術館前脇の水琴窟、ハクショウと楽しませてもらえた。ただクロマツが見当たらなかったことと、カイノキが派手に切られていて、枝が少なかったことが残念であった。浮御堂を通り過ぎ、いよいよ最後の登りとなった。途中、太田さんからクモノスシダを見つけたという知らせがあり、岩にへばりついている小さなシダを初めてみた。また他にキッコウハグマやイチヤクソウの実も見た。これらは整備作業(下草刈り)をかろうじて免れた部類になるのだろうと思った。あとは寒さ除けのために多分ワラをまいた枝分かれしたソテツをみて、今日の観察会のお目当てのウメをみた。ウメはちょっと盛りは過ぎたなと感じながら、成田山公園を出て、階段を降り、解散場所の大本堂東の一画に集まった。(尾澤)

写真はここをクリック⇒https://photos.app.goo.gl/6Eh2NZj47aCveT536 栗山さんの写真

https://photos.app.goo.gl/XMrMaRcYBzL31UT86 豊島さんの写真

2024年

1月

07日

日

山梨古村五社めぐり

日 時:令和6年1月7日(日)9:30~12:30 天気:晴れ 参加人数:22名 コース:みそら中央公園 → 浅間神社 → 御嶽神社 → 香取神社 →

天御中主神社 → 豊受神社 → ローソン裏(解散)

担 当:小澤・豊島・三原・水野・渡辺幸

明けましておめでとうございます。毎年恒例の山梨古村五社めぐり観察会でした。冷たい風が時々吹き、その時は寒く感じましたが、日差しも差す時もあって暖かく感じることもありました。

年度初の観察会でもあり、お互いに新年の挨拶を交わし、もうすぐ99歳になられる初代会長の市川先生から、『皆さん熱心で会も続いて喜ばしい』などという挨拶をいただき、晝間会長から今後の予定などの連絡と挨拶の後、観察と初詣に出発した。民家の庭先にはマンリョウやセンリョウの赤い実やユズの実が残っていた。最初に目にした杉の木には、今年も赤褐色の雄花がぎっしりと付いていて、この春も花粉が『たくさん飛ぶな!』と思われた。絡みつくキヅタは青々とした葉を繁らせ実も沢山つけていた。日当たりの良い斜面には、寒さの中でもハナニラとフキの葉が青々と繁っていた。昨日は寒の入りで、これから一か月ほどは寒の内である。北陸で地震に遭われた方々のことも考えると、早く暖かくなってほしいものである。民家の軒先には相変わらずキイロスズメバチの巣が数個ぶら下がっていた。巣は一年ぽっきりで二度とは利用されないと聞いたが、何年も軒下に残してあるのは、何らかの『おまじない』なのだろうか?道路わきにアルストロメリアが群れをなして芽を出していた。これは園芸種だと思うが、最近道脇で見掛けることが多くなった。これから外来種として広がっていくのだろうか?御嶽神社への途中には、今年もクチナシが多くの実を付けていて、食べられた跡の付いたものが地面にたくさん落ちていた。『鳥ってクチナシを食べるのだろうか?』反対側の斜面には、クサノオウとオドリコソウが若葉を伸ばしていた。御嶽神社のケヤキとスダジイは約300年、ツバキは約200年(剪定が強すぎて、弱っている)とのこと。おまけに縄文土器の欠片があって歴史を感じる。天御中主神社にあるサイカチは実付きが悪かったのか、今年は落ちている鞘の数が少なかった。近くのカキの枝には、ヘタが一杯残っていた。鳥のお腹を満たしたのだろう。下見時には豊受神社の鳥居につけられた看板で、ムラサキツバメが10頭ほどの集団で越冬しているのを見かけたが、今日はいなかった。残念!生き物だから当然か。イチヤクソウ、キッコウハグマ、ヨウラクラン、ウチワゴケ、マメヅタ、オオハナワラビ等が、数を減らしながらも頑張っていた。いつまでも残っていて欲しいと思う。じっくり観察・お参りをした為か、予定より30分遅れての解散になったが、充実した日を過ごすことができた。(水野)

観察会の写真は下記よりご覧ください

豊島さんより⇒下見 https://photos.app.goo.gl/KwbuXgZabB7fo8xW9

本番 https://photos.app.goo.gl/GMvaTqwhspqDjjvu8

栗山さんより⇒https://photos.app.goo.gl/Ns5ADXv24XAn2ufL7

2023年

11月

30日

木

新宿御苑(電車)観察会

日 時:2023年11月30日(金)8:15~13:20 天候:晴れ 参加者:25名

コース:四街道駅(集合) → 東京(乗り換え) → 新宿駅南口(途中乗車者の受付)→ 新宿御苑(新宿口) → ラクウショウの林 → 森の家(休憩) →レストランゆりのき → 翔天亭 → 旧御涼亭 → 中の池・下の池 →

プラタナス並木 → レストハウス(昼食) → 解散

担 当:荘子、晝間、水野、三原

出発してすぐ年を経たプラタナスがあった。「どのくらいの太さだろう?」と計ってみることになった。皆で手を繋いで幹の周りを囲んだら、5人でつなぐことができた。5m以上あることがわっかった。感心して木を見上げたら、黄色くなった葉がひらひらと風になびいていた。観察路の右側には白や赤のサザンカが咲き、イヌビワの木が実生を含め十数本あった。ここにあるラクウショウは日本で最初に植えられたものだとのこと。これもとても太く、おまけに50cm以上はある気根が土からニョキニョキと出ていた。通りがかった方々から「これは何ですか?」とか「何の役目があるのですか?」などとの質問を受けたりもした。観察路脇にはハート形をしたスミレのような葉を付けた草があった。何か分からなかったけれど、後ほどツボクサだと教えてもらった。また、実生の木で葉だけなので判断できないものがあったが、近くに実を付けた親木があったので、ユズリハだと分かった。よく似たものがあって判別が難しい。イイギリの実も落ちていて、皆、その鮮やかな赤い色に感動した。ペカン(ピーカン)という名札が付いた木があった。クルミ科の木で果実(ナッツ)も美味しいとのこと(食べた事のある人曰く)。道脇ではキチジョウソウが薄紫色の花を付けていた。この花が咲くと『吉事(良いこと)』があるというが、毎年咲いているのでは?と思うほど、沢山の花が咲いていた。カンレンボクという初めて聞く名前の木があり、小さなバナナを球状に付けたような果実をたわわに付けていた。また、桑の葉にさらに深く切れ込みを入れたような葉を付けたカジノキもあった。小さな少し赤みがかった実を数多く付けている木があり、何だろうか?と喧々諤々。カナメモチということで落ち着いた。旧御涼亭の近くに来たら、台湾から贈られたというタイワンスギがあった。普通のスギより針葉が長いなと感じた。隣にラカンマキもあったが、これはイヌマキと比べると葉が短かった。どこが羅漢かな?と思った。ここのモミジは紅葉した葉の先が茶色に変色し縮れてもいて、美しいとは思えなかった。バラの花も今一だと思ったが、イチョウの黄葉は素晴らしかった。種を付けた枯葉が残るケヤキの下で昼食を摂った。この時、5mm程度のムーアシロホシテントウを見つけたので、皆でじっくり観察した。

昼食後、温室に行く人、他のところを見る人、帰る人とそれぞれに別れた。私は温室組であったが、カカオの花と実がいきなり木の幹から出ていることに驚いた。

半分ぐらいの人が外国の方ではないかと感じた新宿御苑だった。(水野)

栗山さんの写真⇒ https://photos.app.goo.gl/jk2CfyAwgtdhqS9fA

豊島さんの写真⇒ https://photos.app.goo.gl/XwR5r7P3Gc4iETYZ6

https://photos.app.goo.gl/eCKpAnfGXJ

2023年

11月

18日

土

成山の森観察会

日 時:2023年11月18日(土)9:30~12:15 天気:曇り 参加人数:19名

コース:みそら中央公園 →南波佐間の森東下の道 →たかおかみ神社分社 →たかおの森調整池 →たかおかみ神社本社下 →みそら中央公園

担 当:尾澤・栗山・晝間・藤吉・横山

以前のめだか新聞に、たかおの杜調整池には水鳥が集まっているという記事が出ていたので、この観察会を組んでみた。ただ、調整池に行くのに、みそら中央公園から中台地区を通って行くのでは芸がないと思い、たかおかみ神社分社を通る道を選んでみた。

集合場所のみそら中央公園から、すぐ田の方へ出る坂道を下った。長屋門のある道のところの民家の庭には、カキ、ユズ、ザクロ、カリン、キューイと秋の味覚が目白押しになっていた。田のところに出たが、やはり車の行き来が激しく、気をつけて通るしかなかった。そして振り返ってみると、田はほんの一区画しかなく、あとはすべて耕作放棄地となっていて、セイタカアワダチソウ、オオブタクサ、ヨシ、アメリカセンダングサなどが見事にはびこっていた。これからの食糧生産問題がどうなるのか少し不安である。

中台の道と南波佐間の道との間の耕作放棄地沿いの道に入っていった。はじめは暗かったが、明るいところに出たら、太田さんがまずタマゴタケを見つけてくれた。また少し進んだところではオオカマキリがいたなと思っていたら、これはムネアカハラビロカマキリですよと太田さんが教えてくれた。またその近くにはケンポナシの実が落ちており、どの木がケンポナシなのだとか、ナシというだけあっていい香りで甘いとか、ちょっとした騒ぎもあった。そしてたかおかみ神社分社の前に行き、下見の時はナキリスゲのワタムシが目立っていたが、今では綿毛は目立たくなっていることがわかったし、下見の時は見過ごしていたアキノギンリョウソウがしっかり実をつけて枯れて立っていることがわかり安心した。

その後、オニグルミの実が道に落ちているところを通り、やがて、秩父供養塔を中台へと曲がり、今盛んに車が出入りしている新なみのりロードを気をつけて横切り、たかおの杜調整池に行った。そこでは「しぜん」表紙写真の和田さんが待っていて下さり、今いる水鳥の説明をして下さった。今はオカヨシガモが一番多くいるし、ヨシガモもいるとのこと。オカヨシガモは、尾の方向に黒と白の羽があり、それが特徴かなと思ったが、ヨシガモは残念ながら見つけられなかった。和田さんによれば、この調整池は四街道にいるカモ類すべてを見ることができるとのこと。もっと寒くなれば、もっと増えるだろうと予想して、調整池近くに下り、半周して反対側の出口に出た。あとは、この近くにできた物流施設などをみて、たかおかみ神社本社の近くを通り、帰った。(尾澤)

2023年

10月

31日

火

川村記念美術館方面観察会

日 時:2023年10月31日(火)9:30~13:00 天気:曇り 参加人数:24名 コース:総合公園→ 座禅道場 → 千葉市側林縁 → 川村美術館(解散)

→ 国道51号 → 総合公園

担 当:小澤・荘子・水野・三原・渡辺(幸)

予定していた道が法面崩落の恐れがあるとのことで、少し遠回りのコースとなること。草木が色づき始め実を付けるなど、秋の装いを整えつつあるので、脇道などに入ると引っ付き虫が付きますというようなことで出発した。

出発してすぐの法面にあるコシオガマは紫色の花を付け、『きれいだ!かわいい!』などとの声が上がった。ここのコシオガマは株数が増えているように思え、数年後が楽しみだ。ワレモコウの花はもう終わって茶色になっていて、少し残念な気分。キャンプ場のアキニレには実がびっしりと付いていて、もうすぐ鳥達の良い食事場になりそうだ。公園を出てすぐの集会場には、コミカンソウが小さな丸い実を付け、葉が赤くなりかけていた。実の付いている様子は名前通りで、よく名付けたものだとつくづく感心する。国道を渡り細道に入るとボタンクサギが咲いていた。この花は夏の初めから咲いていたが、いつまで咲くのだろうか?種はできるのだろうか?隣にはクコの花もいまだに咲いていた。1m以上に育ったダンドボロギクは、ほとんどの花が咲き終わったままで枯れ、種を作っていなかった。どうしてこうなるのだろうか?また、自分は気付かなかったが、付近にはナルコビエがあったそうだ。珍しい草だそうで残念だった。後ほどもう一度見に行こう!道脇の木にはツルマサキとキヅタが隣同士で巻き付いていた。どちらも数十年たっていそうな太さだった。ブラシのようなキヅタの気根を見て、『気持ち悪い!』との声も聞こえた。最近増えてきた休耕田には、マツカサススキとタコノアシがあった。マツカサススキも以前より増えていると感じた。よく見ようと近づいたら、足元にヤノネグサが咲いていた。この時イノコヅチ、シロノセンダングサ、アメリカセンダングサの種子がズボンの裾に付き、取り去るのに少し往生した。二ホンハッカの花も咲いていた。ハッカも最近よく見掛けるようになった。マヤランの果実を見て座禅道場を過ぎたら、ベニバナボロギクがあった。この花はハルジオンのように、咲く前は花首が垂れていることに気付いた。葉っぱはお浸しにできると聞いたが、自分には『いまいち?』という感じ。ここからしばらく林縁を歩いた。この林縁はオレンジ色に色づいたカラスウリが鈴なりで『カラスウリ通り』と名付けた人がいた。この道にはスズメウリ、ノササゲ、ヤブマメ、トキリマメ、アオミズ、サワフタギ、ガマズミなどが赤や青の実を付けていた。特に、初めて見たアマチャヅルの緑色の実には感動した。美術館へ向かう道の法面には、十数本のリンドウがコバルト色の花を咲かせ始めていた。ヒイラギモクセイの白い花と匂いの中で、一次解散をして、その後昼食となった。大分距離があったが、あちこちと見るものが多く、アッという間に時がたった観察会だった。(水野)

栗山さんの写真は ⇒ ここをクリックしてください

2023年

10月

05日

木

吉見・羽鳥自然観察会

日 時:2023年10月5日(木)9:30~13:50 天気 曇り 参加人数 17名

コース:千代田公民館 → 飯綱神社下 → 吉見の田沿い → 吉見霊園(昼食) →甲賀神社 →羽鳥・亀崎畑沿い →千代田公民館

担 当:尾澤・栗山・晝間・藤吉・森

この観察会は、はじめの私の構想では、稲刈り後の水田雑草を観察しようであった。ただ今年の夏はすごく暑かったのでその影響を確かめる観察会となってしまったと思っている。

まず、バス道路沿いの道では除草剤をまいたところに出会った。草はたくさん枯れていたが、マルバツユクサだけはかろうじて緑のままである。マルバツユクサの強さを改めて感じた次第である。次に雑草がはびこっているピーナッツ畑、サツマイモ畑などをみて、森へと入っていった。この森のやや陽の光が入る、奥まったところには、ミズタマソウ、ハダカホオズキの花が下見の時には咲いていたので、紹介しようとしたが、いつのまにかミズタマソウもハダカホオズキも実になっていた。少し残念。

飯綱神社近くの田では、稲刈りは終わり、ツユクサ、マルバツユクサ、イヌビユ、ケイヌビユあたりがはびこっていたので、そのまま斜面林の観察へと移っていった。スズメウリ、ウマノスズクサ、チャノキ、メナモミと観察していった。ウマノスズクサは数本見つかったが、みなつるは短く、花は見つからず、虫もついていなかった。メナモミは、ちょうど花が咲きだしたばかりでネバネバがでるのはもう少し後のようである。途中用水路のところで、下見では見られなかったアキノウナギツカミをみつけた。まだつぼみではあったが、見るのは久しぶりの感がある。反対側の斜面林の観察に移り、奥のところで1本ではあるがカシワバハグマが元氣に咲いていたので安心した。その後、田を横切り、吉見霊園に近づいたところにもカシワバハグマが数本見つかった。下見の時には近くの黒米に見とれていて見過ごしたようである。

吉見霊園での昼食後、雑草刈りをやっとしている用水路沿いのあぜでなんとかボントクタデ、アレチハナガサを見て、甲賀神社へと向かった。結局ヤナギタデ、アゼナ、アゼトウガラシ、コナギなどの水田雑草は見られなかった。甲賀神社は少し前に全面下草刈りをしたので、鹿島川沿い田んぼと佐倉の町方面の景色をみて、少し休んだ。あとは羽鳥・亀崎の畑沿いの道をやや日差しを気にして歩いた。やはり畑の手入れも暑さのためできず、荒れたところが多かった。以前道端にフタバムグラがあったのだが、なくなってしまったのだろうか少なくとも見つけることはできなかった。

あとは、行きに使った熊野神社手前の横断歩道を渡り、行きに使ったバス道路は使わず、日陰の多い森の道を下り、右に登り、福祉作業所の手前に出て、千代田公民館へ向かった。(尾澤)

観察会の写真(栗山さん撮影)はここをクリックしてご覧ください。⇒https://photos.app.goo.gl/3uRheDQsLcvUiYej8

2023年

9月

29日

金

中台・高龗神社観察会

日 時:2023年 9月29日(金)9:30~12:10 天気:曇り 参加人数:26名 コース:総合公園→南波佐間林縁→高龗神社分社→南波佐間林縁→総合公園(解散)

担 当:小澤・荘子・水野・三原・渡辺(幸)

蒸し暑くなりそうな予感がする中、秋の自然を観察しようということで出発した。

シラカシのドングリをパキパキと踏みしめ、さっそく公園の土手でワレモコウ、ヤマハギの花が咲いているのを見て秋を感じた。コシオガマは蕾で花を咲かせていなかったが、葉には粘着物がありベトつくことを発見した人がいた。アキニレの枝にごつごつしたものが付いていたので、“何かな?”と見てみたら花だった。チャタテムシの仲間が行列して枝を這っていた。花粉でも食べに来たのだろうか? 植え込みのクチナシの葉は大分食べられていて、“誰が食べた?”と探したらイモムシが見つかった。やっぱりオオスカシバの幼虫であった。この時期にある“マヤラン”はないだろうか?と探したら、3本見つけることができた。花の形、華やかさなど、やっぱり蘭の仲間であると納得できる。

薄暗い林縁を歩くことになったが、この道は台風による倒木があり、歩く人も少なくなったようで、以前と比べてずいぶん荒れていた。入れ代わり立ち代わりクロコノマチョウが現れ、ジャノメチョウやホタルガなども現れた。名前の分からないキノコも多く、シダの仲間であるクラマゴケもあったとのこと。やっと蚊の悩みから解放されて、日の当たる道に出た。ここにはゲンノショウコが白い花を咲かせていた。カラスウリの実がぶら下がり、スズメウリも花を咲かせていた。ミツバウツギの袴形の実は皆の興味を引いた。近くにあったカナムグラの雄花に触ると、白い花粉がホコリのように飛び散った。くしゃみ、鼻詰まりなど花粉症のアレルゲンだと言われているのが納得できる。このカナムグラの葉の上にはホシハラビロヘリカメムシが沢山いた。クズではよく見かけるが、カナムグラも食草になっているのだろうか? 神社前の道にはアカガシのドングリが落ちていた。又、珍しいアキノギンリョウソウを見ることもできた。帰り道、花と青い実を同時に付けたクサギがあったので、花と葉の匂いを嗅いだ。花の匂いの方に軍配が上がった。カラスノゴマが下向きの黄色い花を付けていた。これは増えているように感じた。トウゴマの赤い葉や実、センナリホウズキの実の多さや繁殖具合についても話が盛り上がった。民家の前にミズヒキとギンミズヒキが同時に植えられた鉢があり、赤と白の色の対比が美しかった。近くにはナガエコミカンソウ、ザクロソウも生えていた。ナツメやオニグルミの実がボトボトと道に落ちたままで、もったいないな!と感じた。暑い中でも、賑やかに教えあいながら終わった観察会だった。(水野)

観察会の写真 栗山さん撮影 ⇒ URLをクリックして沢山の写真をご覧ください。 https://photos.app.goo.gl/D6e23Bm14YrLrqbB9

2023年

7月

08日

土

小名木川周辺観察会

日 時:2023年 7月 8日(土)9:30~12:10 天気:曇り 参加人数:13名 コース:ヤックス前→善光寺(鹿渡)下→小名木川→遠田橋→山梨林縁

→ハンゲショウ(ホタルの里)→山梨小下→鹿渡→ヤックス前

担 当:尾澤・水野

蒸し暑くなりそうな気配の中、13名もの参加があった。熱中症予防のため、水を良く摂るということに心がけようということで出発した。

鹿渡古村を抜け、善光寺下に来たらジャノヒゲの中に青い小さな花が咲いていた。てっきりジャノヒゲの花かと思ったら、花茎が短く上向きに咲きているし、色も青すぎるということで、ヒメヤブランの花とわかった。田んぼのあぜ道にはヤブカンゾウ、ヨウシュハッカ、ヨメナなどが混生していた。山梨林縁にはサイカチ、イヌザクラ、ヤマコウバシ、コゴメウツギ、ガマズミ、センダンなどの樹々が実を付けていた。ハンゲショウは花がほとんど咲き終わって、葉の白い部分も薄くなり元の緑に返ろうとしていた。イチモンジチョウ、コミスジ、ハグロトンボなどの昆虫もたくさん飛んでいた。汗を流しながらも、夏真っ盛りの自然を堪能した観察会だった。(水野)

当日の写真 栗山さん撮影 ここをクリック⇒https://photos.app.goo.gl/qax41aQp4qau9DqAA

2023年

6月

28日

水

吉岡・大六天神社自然観察会

日 時:2023年 6月28日(水)9:30~13:45 天気:晴れ 参加人数:19名 コース:総合公園→吉岡・大六天神社→御成台公園(昼食)→吉岡林縁→総合公園

担 当:小澤・荘子・水野・三原・渡辺(幸)

蒸し暑くなる予報が出ていたので、水分の補給に気を遣おうということで出発した。

出発してすぐ、オカメザサの中にナワシロイチゴの赤い実が沢山実っていたので、少し頂き味わってみた。甘さよりも酸っぱさが勝っている味だった。ドウダンツツジには、沢山のクサグモが棚状の巣を張っていた。公園は下草が刈られていたので、ナガバハエドクソウを観察できなかった。公園を出たところにヒメコウゾが黄色の実を付けていた。これも味わってみたが、今度はぬめりと甘みがあっておいしかった。交差点付近にあった、コメツブツメクサかなと思っていたものがコメツブウマゴヤシだと分かり、勉強になった。ここにはシナガワハギもあり、こんなところに!と吃驚した。造成途中の道路わきには、オオキンケイギクとアメリカオニアザミがあり、実の中には多くの種もあり、いかにも厄介物という感じだった。アレチヌスビトハギも夏の日差しで大きな草丈になっていた。古村らしいドッシリとした民家が続き、イヌマキで造作された垣根には、房状の雄花が沢山ついていた。雌花はどれかと探したが見つからなかった。雄の木だけで作られた垣根なのだろうか?ナンテンの花にはクマバチやベニカミキリが来ていた。車が沢山通る道を一列で気を付けながら急ぎ、大六天神社の森で一休み。数年前、確かここにはウマノアシガタがあったけれど、今回はまったく見ることができなかった。残念である。薄暗い参道を進むと道の真ん中に40cmもあるミスジコウガイビルがうごめいていた。この近くの木の葉にはホタルガが止まり、その下でモゾモゾ動くものがいた。カブトムシだった。「大きい!とても大きい!」という声が揚がった。日当たりの良い所に出たら、目の前にナワシロイチゴの赤い実が飛び込んできた。今度はもう手を出す人はいなかった。情報大学前の歩道にはヒトツバハギとクルマバヒメハギがあった。珍しい物なのでは?と盛り上がった。ニイニイゼミの鳴く公園で昼食休憩。以前、この公園にはオオバノトンボソウがあったが、残念ながら見ることができなかった。帰りにネジバナの花の元に毛があるか?(ネジバナ)、ないか?(ハチジョウネジバナ)を調べたけれど、全部毛のあるネジバナだった。白花のネジバナも見かけた。クマヤナギの蕾、クララの実、タカトウダイの蕾などを見ながら歩いていると、「これ何?」という声。チゴザサだとのこと。とてもかわいらしい蕾を付けていて、とても笹のようには見えなかった。又、休耕田にはコウガイゼキショウ、ヌメリグサ、クサイ、ホソイなどが生え、草をかき分けてコウホネを見に行った方もおられた。3輪の花があったとのこと。沢山の方々の目があったので、思わぬものを見つけられた観察会だった。(水野)

豊島さん撮影の下見の写真は⇒ここをクリック https://photos.app.goo.gl/1bQ1mTXPoBFCF7Uj8

※豊島さんは下見で頑張りすぎて本番は欠席トホホ・・・早く元気になって下さいネ!

栗山さん撮影の写真は⇒ここをクリック https://photos.app.goo.gl/jSDm3u8gYTQ9rPbq8

2023年

6月

07日

水

山梨の森 自然観察会

日 時:2023年 6月7日(水)9:30~12:10 天気 晴れ 参加人数 22名

コース :旭公民館 → 宿地区道祖神 → 豊受神社 → 小名木川右岸斜面林 →休耕田分岐 宿地区道祖神 → 旭公民館

担 当:尾澤・栗山・藤吉・横山・森

梅雨前の夏晴れの下、22名で旭公民館を出発した。宿地区道祖神のところで散歩道に入った。去年9月下旬クロヤツシロランの花をみつけようとしたところを通り、豊受神社に急いだ。

豊受神社には、イチヤクソウが10本ほど咲いていた。またオオカモメヅルがアズマネザサにからみつき、咲いていた。ヨウラクランは、4本の大木となったスダジイの幹に着生していた。ウチワゴケは2本の大木に、これも着生していた。そして、イチヤクソウがかたまって生えたところから少し離れたアズマネザサに、なんとクサナギオゴケが一つる絡まり咲いていた。なくなったと思っていた矢先なので、これで一安心である。なお、この後小名木川沿いの斜面林に一つるクサナギオゴケの花が咲いているのをみつけた。小名木川の北側のたろやまの郷にもクサナギオゴケはあるということなので、この絶滅危惧種が四街道のどこまで広まっているのか興味深い。

さてクマノミズキが咲き出したところにきて、小名木川右岸の斜面林の観察に入った。横に大きく長い看板のところに来てみると、ヒメフウロが数株きれいに咲いていた。となりのアメリカフウロはみこし草になってすでに種子を飛ばし、半分枯れている。やはりゲンノショウコは見当たらない。田の近くにあんなにあった草なのに。ヒメフウロも同じ運命をたどるのかなと思ってしまう。しばらくいくと、コセンダングサがもう花をつけていた。この葉がもっと細かく裂けた形になったセンダングサが近くに何本も並んで生えていた。これから秋までコセンダングサとセンダングサの戦いが続き、コセンダングサが勝ってしまうのだろうかと思った。あと、1本だけだが、イボタノキの葉の大きいのをみつけた。図鑑で調べてみると、「オオバイボタ」という種はあり、これは海岸に生え、葉はやや厚くて光沢があると書いてある。また「キヨズミイボタ」というものがあり、葉がやや厚く、大きくて広卵形~卵状楕円形とある。「キヨズミイボタ」の方が該当しそうであるが、結局私には不明である。あとは、ツリバナの実をみて、ヒノキの花粉を出した後のできた球果をみて、ツルウメモドキの元気のよいつるをみて、旭公民館に帰った。

暑い日ではあったが、ほとんど森の中であったのでそんなに汗をかかずに済み、楽しく観察できた観察会であったと思う。(尾澤)

当日の写真は(栗山さん撮影)

2023年

5月

19日

金

南波佐間の森観察会

5月19日(金)南波佐間の森観察会を実施しました。

報告書と当日の写真をご覧ください。

日 時:2023年 5月19日(金)9:30~12:10 天気:曇り 参加人数:17名 コース:旭公民館 → みそら1丁目 → ちからの森 → 旭中学校下

→ 南波佐間の森 → 白い竹赤い花 → みそら中央公園 → 旭公民館

担 当:小澤・荘子・水野・三原・渡辺(幸)

昨日は非常に暑かった。しかし、今日は午後から雨が降るということではあったが、午前中は曇りのようなので、観察会としては丁度よい天候ではないかと出発した。

出発してすぐ、大きなカヤツリグサがあった。これはカミガヤツリ?シュロガヤツリ?との話になった。カミガヤツリ(パピルス)となったが、放射状に伸びた葉(苞というらしい)がそれぞれ広いので、少し疑問が残った。近くには沢山のヒメコバンソウが実を付け、ヒラヒラと風に揺れていた。最近持ってこられたと思われる盛り土に多くのヤセウツボが生えていた。これはマメ科の植物に寄生すると聞いていたが、近くにマメ科の植物は生えていなかった。盛り土の中にマメ科の植物の根が残されているのだろうか?これも疑問に思った。道の脇にはエノキがあり、葉にはエノキハトガリタマフシが沢山ついていた。中にいるエノキタマバエの幼虫を確認して更に進むと、林の下にニガクサがあった。この花は下唇がベローンと跳びだすような特徴的な花のようだ。8月頃に咲くとのことなので、見に来ようかな?団地の民家にはクワ、グミ、ウメ、ユスラウメなど色々な植物が実を付けていた。団地の端は崖状になっていて、下にはホタルの発生する休耕田が広がる。斜面には厄介物と言われるオオキンケイギクが一面に咲き、その中にハクチョウソウ、コウゾリナなどが花を付けていた。ソメイヨシノのサクランボがあったので口に入れてみたが、二度と食べたいとは思えない味だった。ちからの森の細道では、フジが絡みつき絞め殺されそうなスギの木、コマユバチに寄生されて体全体に繭を付けたタケカレハの幼虫、まだ咲き残っているササバギンランを見つけるなど、声を上げるものが多くあった。南波佐間の森へ向かう林縁には、クサヨシ、マスクサ、クサナギオゴケ、キクバドコロ、エゴノキ、ツリバナ、マユミなどが花を咲かせ、実を付けたりしていたので、あちこちに気を引かれて忙しかった。ここまでで大分時間を過ごしたので、急いで南波佐間の森へ向かった。ここでは芽を付けたオオバノトンボソウやヤマユリが迎えてくれた。様々な実生の植物も見られ、実生の同定は難しいと感じた。丁度食べごろの実が付いたサンショウがあったので、ピリッとした味を皆で味わった。ちょうど遊びに来ていた小さな子供たちと話をし、色々教えてもらった。帰り道では、隣同士にクスダマツメクサとコメツブツメクサの群落があったので、比べて観察できた。ここにはマツバウンランがたくさん生えて、花を咲かせていた。公園ではロウバイの実を切り、果肉がほとんどなく、内部は数個の大きな種で占められていることを確認した。少し蒸し暑かったけれど、学ぶことが多い観察会だった。(水野)

2023年

4月

16日

日

長岡ムクロジの里観察会

日 時:2023年 4月16日(日)9:30~12:10 天気:曇り 参加人数:16名 コース:物井駅 → 東関道下トンネル → 長岡林縁 → ムクロジの里 → 物井駅

担 当:小澤・荘子・水野・渡辺(幸)

昨日の雨も止んだ曇り空の下。観察会としては丁度よい天候ではないかと出発した。

舗装された車道と歩道の境目に、ノミノツヅリやスズメノエンドウが頑張って花を咲かせていた。カラスノエンドウ(最近はヤハズエンドウと言っているらしい)は至る所で見かけるが、スズメノエンドウは珍しく、葉っぱの大きさや巻きひげの様子、花の色や実の大きさなどをじっくり観察した。道脇にはアメリカフウロやノゲシも薄ピンクや黄色の花を咲かせていた。工場を囲むフェンス際には十数本のタラヨウが植えられ、葉腋に細かい蕾を密に着け、花を咲かせようとしている所だった。タラヨウの葉の裏側には文字を書くことができ、定形外ハガキとして出すことができるという話や、硬い鋸歯を手で触って痛さを体験したりした。近くにはツリバナも蕾をつけ、それにはミノウスバの幼虫も付いていた。ウメ、イチジク、スモモの小さな実や、ヤマフジの花房が垂れ下がっているのを見たり、どのようにしてバショウから布とする繊維を取るか、などの話を聞いたりしながら歩を進めた。そして花を満開に咲かせるヒョウタンボクに行きついた。その花はスイカズラの花と大変よく似ていて、同じ仲間であることが良く分かった。ヒョウタンのような実を付けている所も見たいものだ。ジュウニヒトエやたくさんのキンランが咲き、イチヤクソウも蕾をつけていた。これ程の数のイチヤクソウは久しぶりに見た。いよいよお目当てのニリンソウのところに着いた。満開を過ぎたように感じたが、2輪だけでなく3輪・4輪となっているものもあった。ただ、以前よりも数が減っているように感じた。もう少し増えてほしいな!と思った。道路わきのコンクリート壁にテントウムシの幼虫、蛹、成虫が張り付いていた。巻きひげが1本、種が4個のカスマグサもあり、これで今日はエンドウ3兄弟を観察できた。エノキの若木には、2本の角を持ったアカボシゴマダラの幼虫もいた。なかなかかわいい。

ムクロジの里に着くと、目の前にジャコウアゲハが翔んでいた。この場所では初見である。ウマノスズクサもあるのでは?と探してみたら、『あった!』また、水面から突き出たアシの茎ではシオヤトンボが羽化の真っ最中だった。ツボスミレの白い花、オニグルミの房のように垂れた雄花とプロペラのような赤い雌花が美しかった。紫色をしたミツバもあったが、食べるには気持ち悪いなと思った。

帰りの道際にはオオイヌノフグに似ているが、色が白く、少し小さめの花を付けているものがあった。『コゴメイヌノフグリ?』又は『除草剤がかかったオオイヌノフグリ?』どちらか良く分からなかった。いつかは判るだろう!と課題とした。ホオジロ、ウグイス、キジの声を聞き、様々な花の咲く中、少し汗をかいたけれど気持ちの良い観察会だった。(水野)

栗山さんからの写真です ⇒ https://photos.app.goo.gl/JTN9sYrUyU9Yiv818

以下に観察会資料とその他の写真を掲載させていただきます。(森)

2023年

4月

14日

金

クマガイソウ観察会

4/14~16までメダカの会主催の「クマガイソウ観察会」を開催しました。自然同好会も共催という形で案内等で協力させていただきました。四街道市からも係の方が見えていました。そしてケーブルネット296からも取材がありました。後日テレビで紹介されることでしょう。初日の4/14はクマガイソウの研究をされている福島大学の山下先生も見えて、まだまだ繁殖メカニズムが不明なクマガイソウの研究の一端を披露していただきました。その他多くの貴重な野草がいっぱいの竹林を1時間ほど観察させていただきました。すぐ隣りで大きな開発がなされていますが、絶対なくしてはいけない自然だなと感じました。

帰りにゆで立てのタケノコをお土産にいただいて更に満足でした。

2023.4.14森

2023年

3月

26日

日

吉岡林縁・福星寺しだれ桜観察会 資料

3月26日(日)予定の 福星寺しだれ桜観察会 は雨の為中止とさせていただきました。 事前に準備した下見写真・資料・コース案内等を掲載させていただきます。参考にして下さい。

下見の写真です

吉岡林縁・福星寺観察会 の資料です

2023年

3月

22日

水

三毳山バス観察会

日 時:2023年 3月22日(水) 7:30~17:15 天気 晴れ 参加人数 35名

コース :四街道駅南口 7:30→みかも山公園東口 →カタクリの園 →東口 →道の駅みかも(昼食) →万葉公園カタクリの里 →四街道インター 17:00

担 当:尾澤・晝間・水野・森

コロナのために3年間中止に追い込まれたバス観察会が復活できた。参加者は35名である。三毳山は、平成29年以来である。この日はWBCのアメリカとの決勝戦ということで、バスの中では、日本が点を入れるたびに賑やかになり、和やかな雰囲気で過ごすことができた。佐野藤岡インターが近づくにつれて、三毳山が大きくなり、バスはその麓にある道の駅みかもを通り過ぎ、みかも山公園東口についた。

ここで、4つの班に分かれ、湿性自然植物園、野草の園、カタクリの園と観察していった。湿性自然植物園では、ザゼンソウをみた。このザゼンソウは達磨大師が岩屋で座禅を組んでいるというより、一寸法師が岩屋にいるという感じでかわいらしさが伝わってきた。次に野草の園に行き、アズマイチゲ、ニリンソウ、ミスミソウ、フクジュソウ、アマナ、カタクリなどの春植物・春の妖精をみることができた。キクザキイチゲという表示板に花は咲いてはいなかったが、キクザキイチゲの葉らしいものが数個あった。またキバナノアマナを一株だけみることができた。咲いていると思っていたイチリンソウが咲いていなかったのが残念と思っていたら、道から離れたところで数輪白く大きく咲いていた。ちょうどその近くにニンジンに似た葉をつけた小さな白い花を咲かしている植物を見つけた。後で、家で図鑑を調べてみたら、「セントウソウ」という植物に似ていた。さて小橋を渡り、カタクリの園への登りにはいった。道端には、マルバコンロウソウがあり、渡りなおして小橋の下にはネコノメソウがあった。カタクリの園に着いてみると上も下も左も右も花びらを反り返らしたカタクリがいっぱいである。途中キツネノカミソリの葉がいっぱいのところを見てきたが、公園の人たちの維持管理作業が大変であろうと思った。

下へ降りてきたら東屋のところで歓声が上がった。日本がアメリカに勝ったとのこと。なるほどこれは日本全国騒がしかろうと思った。次は道の駅みかもで昼食である。

午後の観察は、万葉公園カタクリの里である。ここは「新花の百名山」で田中澄江が紹介したところでもある。カタクリの園と同じようなところなので、「またか」で終わってしまうところもある。やはり午前と午後とでみるものを変えるのがいいのではと思っている。ではどこがいいのか、返答に困るのが実情である。

カタクリなどの「春の妖精」に出会え、しかも天気に恵まれ、バス観察会が復活できたことは、よかったことだと思っている。(尾澤)

豊島さんの写真 ⇒ https://photos.app.goo.gl/QVw5dR279pfwEh2N6

栗山さんの写真 ⇒ https://photos.app.goo.gl/19nCT4ZGhepYEW1S7

https://photos.app.goo.gl/q1KYtLHV9jZRs7UD6

3/15の下見の写真は ⇒ ここをクリック

2023年

3月

07日

火

稲毛浅間神社 観察会

日 時:2023年3月7日(火)9:30~12:05 天気 晴れ 参加人数:21名

コース :JR稲毛駅 → 稲毛東公園 → 草野水路 → 川岸公園近くの分岐 →浅間神社 →ゆかりの家いなげ → 神谷伝兵衛別荘 → 千葉森林管理事務所松林 → JR稲毛駅

担 当 :尾澤・藤吉 講師 太田慶子さん

3月の暖かい朝、21名がJR稲毛駅に集まった。まず講師の太田さんから稲毛の地形の説明を受け、出発した。台地から低地へ降りていく道には1本のタブの大木があった。そこから少し進んだ民家の庭には、ナギ、タラヨウが植えてあった。ちょうど主人が出てきて、ナギの小枝を数本剪って分けてくれた。葉をとり、ぱきんとわれる感触を味わい、また横にわろうとするとできないので、縁結びや夫婦円満のお守りにする訳を知り、大事に持って帰る人がでてきた。実をいうと私もその一人である。

草野水路に出ると、オオバンやアカミミガメをまたみることができたが、下見ではみることができなかったコガモをみることができた。そこより下流に行くと、今回はボラをみることはできなかったが、ホシハジロをみることができた。すでにカップルができていたようで、取り残されたオスもいて、がんばれと声援を送っている姿もみられた。

やがて駅に近い鳥居から浅間神社に入った。入ったらすぐのところではカイノキなのかハイノキなのかどっちなのの問題が起きた。太田さんに聞いたところ、「ハイノキ」だということだ。この浅間神社の庭には、タイワンツバキは咲いた形跡はあるが、ハイノキをはじめとして、ミヤマガンショウ、キンカチャ、セイシカと果たして花が咲くのか疑わしいのでは。春深くなったならば、またきてもよいかもしれない。その後ゆかりの家いなげへ行く。ここではハランの大きな実とつぼみをみた。ハルニレもみたが、溥傑さんもみたのか、それとも満州を思ってだれかが植えたのか、いろいろ想像させる木だと思った。国道14号沿いの歩道に出て、イヌノフグリ探しとなった。1件の民家の塀と歩道との境目に花も咲き、実もついたイヌノフグリを見つけた。その後神谷伝兵衛別荘に出てその庭をみた後、イヌノフグリ探しを続けた。稲毛陸橋に入る道路を左折したが、下見の時には、見つけられなかったイヌノフグリを数株見つけることができた。

県森林管理事務所の松林では、どうして根上り松状態のクロマツになったのか太田さんの説明を聞いた。広大な埋立地ができたことによって、白砂青松の海岸景色が消え、このマツにも影響がでてきたということだ。

その後、住宅地を通り、稲毛駅に急いだ。この観察会は、過去3年間コロナのためにできないでいた。4回目の正直で、やっとできた。絶滅危惧種のイヌノフグリを市街地稲毛でみつけられて、ほっと一安心である。(尾澤)

2023年

2月

20日

月

佐倉城址観察会

日 時:2023年2月20日(月)9:30~11:45 天気 晴れ 参加人数31名

コース :JR佐倉駅 → 武家屋敷 → 城南堤 → 出丸跡 → 佐倉城址公園駐車場(解散)

担 当:尾澤・栗山・晝間・藤吉・森

冬晴れのやや寒い朝、31名が佐倉駅に集まり、城址公園へと出発した。高崎川では下見の時と同様にオオバンが出迎えてくれた。薬師坂のところでは、ソシンロウバイの花、ヒイラギナンテンの花、それから時期はずれのギンモクセイの花をみることができた。また四街道にはないと思われるヤブニッケイ、ウラジロガシをみることができた。ヤブニッケイの方は、葉をつぶして、匂いを嗅ぐことができた。薬師坂の上では、シロバナタンポポをみることができた。武家屋敷通りの武家屋敷は残念ながら月曜日なので、しまっていた。しかしその通りには、ロウバイが咲いており、ソシンロウバイばかりみるのにこれは珍しいと喜んでいた。またジャノヒゲの綺麗な青い実が地面におちていた。ひよどり坂のところでは、ニッケイの幼木を太田さんが見つけてくれた。これも葉をもんで匂いをみなさん嗅いでいた。城南堤に出る前にヒメリュウキンカが民家の庭に綺麗に今が盛りと咲いていた。うちでも増えてしょうがないという声も聞こえてきた。下見の時にも空き地にこのヒメリュウキンカは咲いていたので、これはいずれ帰化植物となり、雑草化してくると予想した。(たとえばハナニラのように。※後に調べてみたら、すでに帰化植物「キクザキリュウキンカ」として出ていた。そのキクザキリュウキンカの小形をヒメリュウキンカというらしい。

その後、後ろのグループがこないということで、しばらく待っていたが、先頭の私が下見と違う城南堤外の車道を歩いてしまい、結果的には合流したが、下見の時内側を歩くグループに心配をかけ申し訳ないことをしてしまった。合流後すぐ堀の端についた。堀にはオオバンとオカヨシガモとバンをみることができた。

出丸跡から、坂を登ることになった。今度行く三毳山のカタクリの園へ登る練習ですと呼びかけた。途中小さな黄花を咲かしているネコノメソウをみた。また、まだ花は咲いてはいないがカテンソウをみつけることができた。雄しべが外側に弾いて花粉を飛ばすそうだが、その弾くところをぜひ見たいものだ。31名全員が天守台跡入口につくことができた。

あとカワズザクラ、ウメが咲く駐車場まで少しだ。アマナの葉がたくさん出ている近道を通り、いよいよ到着した。下見の時にはほんのわずかしか咲いていなかったカワズザクラは数本5分位咲いていた。ウメも、満開近く咲いているウメが7、8本と増えていた。着実に春が近づいていると実感した。そして目当ての花を見たのでここで解散とした。

写真はここから⇒ https://photos.app.goo.gl/uLpffKUaATFRbzea7

2023年

1月

07日

土

山梨古村五社めぐり観察会

山梨古村五社めぐり 自然観察会

日 時:令和4年1月7日(土)9:30~12:05 天気:晴れ 参加人数:25名 コース:旭公民館 → 浅間神社 → 御嶽神社 → 香取神社 → 天御中主神社

→ 豊受神社 → 旭公民館 (妙見神社)

担 当:小澤・荘子・豊島・三原・水野・渡辺幸

明けましておめでとうございます。毎年恒例の山梨古村五社めぐりでした。朝方は雨が降っていて不安な状態でしたが、出発時には晴れて少し暖かくなってきました。

今年最初の観察会でもあり、お互いに新年の挨拶を交わし、今後の観察会を無事行いたいという晝間会長のあいさつの後、観察と初詣に出発した。最初に目にした杉の木には、赤褐色の雄花がびっしりと付いていて、この春の花粉症が心配された。(もう花粉が飛んでいると言われた方もおられた)近くにあったウツギの切り株の周りには、フラサバソウが沢山芽を伸ばしているのに気付いた。最近、フラサバソウは生育範囲を広げているのでは?と思った。スギの木に絡みつくキヅタは鉈で切られていたが、まだ葉は元気そうだった。絡みつくための気根で水分もとっているのだろうか?日当たりの良い斜面にあるフキの根元には、もう少しで食べごろになるフキノトウがあった。明日は立冬だとのことだけれど、早く春になってほしい。コナラに絡みついていた太いツルマサキは根元から切られて枯れていた。近くにあるテイカカズラは緑の葉をつけ、冠毛(種髪(しゅはつ)というらしい)を付けた細長い種子を飛ばしていた。日陰、日向の混ざった林縁には、よくよく観察してみると、テイカカズラが多いことに気付いた。懸命に命を繋いでいるのだな!と改めて感じた。突き出た木の枝先に、猛禽系の鳥が止まっていたが、遠くて良く分からなかった。浅間神社の急な階段を登り、子宝?子育て?をお祈りされる方がおられた。又、この神社の鳥居に掛けられているしめ縄は、編まれ方が逆ではないかとの話で盛り上がった。途中、クチナシの実が沢山実っていて、ご飯、餅、栗きんとんにと、使い方でも盛り上がった。御嶽神社の末社前には、神社周辺で出た縄文土器の破片がたくさん置かれていた。長い人の営みを感じた。香取神社にある太いアカガシの切り株の空洞内では、暖かく日当たりも良い為か、オニタビラコが緑の葉を茂らせ、黄色い花を咲かせていた。道筋の三叉路には、今年も新しい災い除けのくれまぶりが立てられていた。天御中主神社(妙見神社)のサイカチは、今年は沢山の実を落としていた。マメ科特有の鞘を振るとカラカラと鳴り、その鞘の大きさと比べると、とても小さな種が入っていた。豊受神社のウチワゴケは、今朝、雨が降ったにもかかわらず葉が縮んでいて、とても団扇のようには見えなかった。ここではヤブコウジが赤い実を付け、キッコウハグマも冠毛を付けた種子を飛ばそうとしていた。その穂の様子は、確かに名前の由来であるハグマの毛で作られた払子のように見えた。ただ残念ながら、イチヤクソウが少なくなっているように思われた。(水野)

写真は⇒https://photos.app.goo.gl/tHpvGeQ6Gy1R4r1r6

2022年

11月

08日

火

南波佐間の森観察会

日 時:2022年11月8日(火)9:30~12:10 天気 晴れ 参加人数:26名

コース :旭公民館 → みそら中央公園 → 南波佐間遊歩道 → 防火用水 → 総合公園駐車場 → 旭中 →旭公民館

担 当 :尾澤・栗山・藤吉・松川・森・横山

秋晴れのこの日、26名が集まり、観察会が始まった。まず、公民館の駐車場に降り、この頃目立つ植物ハイニシキソウの観察をした。この植物とアレチニシキソウはこれからも道端に出没してくれると思われる。田や休耕田に降りたところでは、ススキとオギが隣り合っており、その違いをみな手に取り合って見比べていた。ただし「これが芒なの?」と年配者同士では細かいものの区別は大変のようであった。

いよいよ南波佐間地区に入り、遊歩道ではヒラタケが出ているところがあり、こんなところにと皆おどろいていた。その後、車道に出て、ツタウルシの紅葉、ムクロジの黄葉と実をみて、キバナアキギリがかろうじて咲いているところにでた。栗山さんがキバナアキギリの花を一つ採り上げ、細い棒を花に挿し、ハナバチなどの虫の背に花粉がつく、その仕組みを実演してみせてくれた。みんななるほどと感心していた。さて防火用水の脇には草もみじとなって実をたくさんつけたカラスノゴマがあった。庭に植えてみようと「ゴマ」を持って帰る人もいた。去年は黄色い花が下向きにポツポツと咲いていたのだが、1年違うとこんなにも違うものなんだとつくづくと思った。

その防火用水から細い坂道があり、進んでいくといつも実を落としているケンポナシの実がやはり見つからない。今年は実をつけなかったようだ。実の柄をかんで甘い汁を味わおうと期待していたが残念である。そのあとはクロヤツシロランの実探しである。下見の時には2個しか見つけられなかったが、そのあとにニョキッと出てきたかもしれないが、10本位新たに見つけることができた。さすが多くの目を集めるとすぐに見つけられるものだ。9月下旬の山梨の森観察会の時にクロヤツシロランの花をみつけようとしたが、見つけられなかった。もう少しあとに花が咲くのか、それとも花を見つけるのはそもそも難しいのか、いろいろ疑問をもったが、こんなに実が見つかるのなら、やはり花はみてみたいなとつくづく思うようになった。

ゴルフ場脇の坂道を上り、総合公園駐車場に出て、あとはトウワタ、ナツメとそれぞれ実をみて、旭中に入った。お目当てのリンドウは今が盛りと多数咲いていた。ある人はセンブリもあったのにといっていたが、今年最後の観察会にリンドウという花を見せることができてよかったと思う。あと旭中の外の道の脇にミズナラの幼木数本がまだ生きていたのを確認できたのもよかったと思う。

この観察会は、昨年この時期に企画して、当日は雨が降り、できなかった観察会である。1年ぶりに無事にできてほっとしている。(尾澤)

2022年

10月

31日

月

大崎台方面観察会

日 時:2022年10月31日(月)9:30~12:15 天気:晴れ 参加人数:30名 コース:物井駅 → 鹿島川 → 山王小のビオトープ → 摩加多神社 → 物井駅

担 当:小澤・荘子・豊島・水野・三原・渡辺(幸)

秋晴れの真っ青な空の下、様々な形の実や種を観察しようということで出発した。

まず『穴だらけになったカラムシの葉を食べた犯人は?』と探したが、残念ながら犯人であるアカタテハやフクラスズメの幼虫は見つけられなかった。でも実がびっしり付いていてこれに感心した。イヌタデの穂が赤く色付き、鮮やかで美しかった。水際には、茎の節々に薄紫の花を段々に咲かせ、葉を揉むとスッとする香りのする植物があった。コショウハッカだとのこと。草むらに入ると、いつの間にかコセンダングサの種がズボンの裾にいっぱい引っ付き、取り去るのに往生した。線路脇にあったゲンノショウコは果実から種子を飛ばした後の物が残っていた。この残された物の端がクルッと曲がっていて神輿の屋根のように見えるので、ゲンノショウコはミコシグサとも言われるとのこと。うまく名付けたものだ。マユミの実が薄桃色に色付き、その上に枝に実をつけ残したオニグルミがあった。下にはクルミの実が落ちていて、種子が覗いているものもあった。味見をした人もおられた? 鹿島川に架かる橋に来たら、土手を走るイタチを見かけた。私は一匹しか見なかったが、数匹が追い掛けっこをしていたとのこと。イタチの家族がいるのか?土手にはアレチウリのツルがあって、長い柄のある雄花の集まりが葉柄の脇から伸び、その脇もとに雌花の集まりがあるのをじっくり観察した。いつの間にかオオオナモミの実がズボンに付いていた。ここにはホソアオゲイトウかイヌビユか良く分からないものもあった。判別することはなかなか難しい。田んぼの二番穂は成熟し、だいぶ穂先が垂れていた。これは食べられるのだろうか?鳥の餌にはなるとのことだけれど・・・。田の中にヒレタゴボウとチョウジタデがあったので、実の大きさ、付き方の違いを較べることができた。また、ヤナギタデの辛さも実感することができた。ウリクサのようなものもあったが、田圃の脇だからアゼナかもしれずこれも判別が難しい。林縁には見事に葉っぱを食べられたハンノキがあった。食べた犯人はヒラアシハバチの幼虫であるが、今回その姿を見ることができなかった。クサネムがマメ科である証拠を示す鞘状の実を付け、これがパキパキと折れることに楽しみを感じた。折り返しの坂道では、木の根元にスズメバチの巣があり、偵察バチ?が飛び交っていた。急いで通り抜けた。帰りの道端には葉の裏だけでなく、茎にも実を付けているようなコミカンソウがあった。何か別の名前が付いているものなのだろうか?山王小学校にあるモクゲンジは、枝から袋状の実がびっしり垂れ下がっていた。袋の中が3室に区切られ、それぞれに種が1個入っていた。また、この木の下にはイヌビワがイチジクを小さくしたような赤っぽい実を付けていた。見るものが沢山あって、時間が足りなく感じた観察会だった。(水野)

2022年

9月

29日

木

飯綱神社方面観察会下見

飯綱神社方面観察会(10月5日予定)の下見を9/29に行いました。見どころが沢山有って行程も5Kmと長いので遅れないようにお願いします。以下に写真を掲載させていただきます。

※スマホでご覧の方へ

画面をクリックすると拡大されます。左右にスライドすると前後の写真が見られます。画面の下側にコメントが表示されます。(そんなの前から知ってるよ!と言われそうですが)

観察ルート順の写真ですが、途中でカメラのバッテリーが切れそうで撮影ギブアップしました。

※当日配布予定の資料を添付させていただきます。参考にしてください。

2022年

9月

27日

火

山梨の森観察会

日 時:2022年 9月27日(火)9:30~11:40 天気:晴れ 参加人数:19名 コース:旭公民館 → 山梨の森林縁 → 月見の里 → 松源寺 → 旭公民館

担 当:荘子・豊島・水野・三原・渡辺(幸)

今年の夏は異常と思えるほどの暑さだったが、ようやく朝晩涼しくなり、久しぶりの観察会だった。平安時代から書物に記されている歴史ある山梨郷の観察会である。

出発してすぐの畑にパパイアが植えられていて、ちょうど花が咲き、小さな実もできていた。葉も手のひらを広げたようで面白い形をしていた。冬瓜が木に絡みつき、大きな実が枝にぶら下がっているのを見ながら、天保時代に建てられた祠や道祖神を見て林の中へ入り込んだ。ダンドボロギクやヒヨドリジョウゴの白い花、一面に広がるカラスウリの隣にある竹やぶで、時期としては咲いているだろうクロヤツシロランを皆で探したが、見つけることができなかった。『残念!』 今度はマヤランを見つけることに期待をかけて歩を進めた。鬱蒼とした林の中の細道を進む。蚊がいるのが難であるが、涼しい風が吹き抜け清々しく感じる。フジカンゾウ、ヤブハギ、ヌスビトハギが実を付けていた。これらはよく似た形の実であるが、大きさや色に違いがあることに気付くことができた。鵜の目鷹の目でマヤランを探したが、これも見つけることができず『残念の二乗』である。

林を抜けたところにある放棄田が一面に赤くなっていた。何だろうと思って入り込んでみたら、ヒレタゴボウが紅葉しているのだった。この放棄田にはタマガヤツリ、コゴメガヤツリ、ヒデリコなどのカヤツリグサ科のほかザクロソウ、トキワハゼ、ハシカグサなどが群生して咲いていた。林縁の道にはコバノセンダングサ、コセンダングサ、アメリカセンダングサなど3種のセンダングサがあり、花、蕾、茎、葉の色や様子の違いを確認することができた。また、ヘクソカズラ、ガマズミ、サワフタギなどが黄、赤、藍色の美しい実を付けていた。この茂みの中にあったアカネの花は満開で、ヤクシソウは小さな蕾を持っていた。もうすぐ黄色い花を咲かせるだろう。ヤマイモの葉にはでっかいキイロスズメの終齢幼虫が付き、蛇のようだということで気持ち悪がっていた人もいた。月見の里に入ったら、ほとんどのヤマホトトギスが咲き終わり実を付けていたが、まだ花をつけているものもあった。この花は花弁が反り返り、雄蕊雌蕊が上に突き抜けている面白い形をしているが、本当にきれいな花だと思う。細道にはガンクビソウが咲き、ハエドクソウもまだ咲き残っていた。見晴らしの良いところに出たのでホッと一息、一休止する。蜘蛛の巣を払いよけながら出口に進むと、地面にツチグリを見つけた。いつ見てもおかしな姿のキノコで、またよく名付けたものだと感心する。帰りの道筋にはゲンノショウコの白い花も咲いていた。距離は短かったが、暑くて疲れたという感想が聞かれた観察会だった。(水野)

観察会及び下見の写真です 下記のリンクからご覧ください

豊島さんの写真 ⇒ https://photos.app.goo.gl/3S6bQ9WQqR9ZAhEX9

栗山さんの写真 ⇒ https://photos.app.goo.gl/CT6JZt9Tu49fHnk17

森の撮った写真は以下をご覧ください。蚊に沢山食われました。美味しい血ではないはずなのに・・・

2022年

7月

08日

金

古屋城址と物井地区 自然観察会

日 時:2022年 7月 8日(金)9:30~11:50 天気:曇り 参加人数:25名 コース:千代田公民館 → 日蓮寺 → 古屋城址 → 物井弁財天

→ 第二福祉作業所横 → 千代田公民館

担 当:小澤・荘子・豊島・水野・三原・渡辺(幸)

集合時、会員の太田さんが物井駅でミヤマカミキリを捕まえて持ってこられたので、皆で観察した。ギーギーと鳴いていたので、よく聞いてもらおうと藤吉さんの耳に近づけたら耳朶に噛みついてしまった。申し訳ないことをした。以後気を付けなくては。

古屋城址へ向かう道すがら、葉の形からヤブマメと思っていたものの中に、黄色の花をつけたものがあった。『あれ?』と思っていたら、トキリマメだとのことだった。『葉だけだと判別が難しい!』と感じた。古屋城址入り口の斜面には、枯れかかったヌカススキがあり、何か寂しげであった。ここには花をつけていなかったが、ツルマメも沢山あった。今のこの時期は、マメ科植物が盛りになる時期のように思える。古屋城址の本丸跡は畑として使われていたとのことだが、今は放棄され草茫々であった。バッタも沢山いたが、ビックリし学んだことは、エンマコオロギの幼虫には胸の下あたりをぐるりと白い線が取り巻いているということであった。また、ここにも葉だけでは判別できない、ヌスビトハギとアレチヌスビトハギがあった。弁財天へ向かう途中の公園に、猫足形をした虫こぶを沢山付けたエゴノキがあった。果実の数よりも多い。割って中を見たところ、翅をつけた黒いアブラムシがウジャウジャいた。まさしくムシフシである。薄暗い細道の出口近くではミスジチョウが飛び、近くの杭の根元には迷彩色をしたウンモンスズメが止まっていた。これは全く枯葉のようで、皆さんなかなか確認することができなかった。明るい道筋に出ると少々蒸し暑く感じたが、汗が出るほどでもない。道端に高さ60cmほどで葉の長さが15cmはあるタデ科の植物があった。何だろうと相談していたところ、先に行っていた方が花を咲かせているものを見つけた。オオイヌタデだと判明した。斜面を覆うクズの葉には多くの虫食いの跡があり、この犯人のコフキゾウムシとオジロアシナガゾウムシを見つけた。近くのハリエンジュにはシロコブゾウムシもいて、さながらゾウムシの見本市のようだった。弁財天の近くには、下見時にはセイヨウヒキヨモギが黄色の花を咲かせていたが、刈り払われていて2~3枚の弱々しい葉が萌え出ているのみであった『残念!』。休耕田のハンゲショウは名の通り葉が半分白くなり花を咲かせていた。林縁のコウヤボウキは今年花を咲かせるだろうか?そうこうしているうちに解散場所に着いたが、そこでツボクサを発見。珍しいものだとのことで、花が咲くのが楽しみだ。疑問も解決でき、覚悟していた汗もあまりかかず、距離も丁度良く感じた観察会だった。(水野)

写真は豊島さんが撮ってくれました⇒写真はこの下をクリック⇒https://photos.app.goo.gl/Xw4Nq4uRjGnzSzCJ6

2022年

6月

20日

月

馬渡の森自然観察会

日 時:2022年6月20日(月) 9:30~12:00 天気:くもり 参加人数:26名

コース:旭公民館(集合)→みそら中央公園→みそら調整池→馬渡の森入り口→姫宮神社

→馬渡の森入り口付近→クリーンセンター(解散)

担 当:尾澤・栗山・藤吉・森・横山

馬渡の森の観察を中心にしたいので、みそら調整池まではひたすら歩いていただきたいとお願いをして旭公民館を出発した。それでも、手入れの行き届いた庭に咲き乱れるアジサイやバラの花に足が止まる。整然とした街路樹や植え込みが続くみそら団地を通り抜けると、緑鮮やかな田んぼが広がる。早速ハナグモがハチの体液を吸っている場面に遭遇する。豊かに流れる農業用水路を越えると佐倉市に入る。道の両側に、特定外来生物に指定されているキンケイギクやアレチウリが目立つ。負けまいと咲くクスダマツメクサ、ヒメジョオン、ノアザミ、ユウゲショウなど見て鬱蒼とした森に入る。

薄暗い中にところどころ日が差し込んで、ひんやり気持ちがいい。アオイスミレやキンランの花の後を確認、ハエドクソウはあちこちで花を咲かせている。高くのびた茎の先に赤紫の花を付けているのはムラサキニガナ。キク科の多年草。いい香りを漂わせているのはムラサキシキブ。この葉が大好きなイチモンジカメノコハムシを探す。姫宮神社に続く参道に入ると、ヤブミョウガ、ホウチャクソウ、フタリシズカ、つぼみを付けたヤブレガサ、ヤマユリなどの中に、クサナギオゴケがわずかに咲いていた。盛りを過ぎてしまったけど、実も観察できて良かった。下見の時は花盛りだったのに残念!

神社を後にして、ふかふかした森の細道を下り民家を通り抜けると、明るく開けた田んぼが見えてくる。林縁は生き物の宝庫だ。ホトトギズやオオヨシキリの鋭い声に交じって、ヒッ、ヒッと鳴くのはセッカか。林縁の袖群落やマント群落を占めるのは、ミズヒキ、イノコズチ、ヒヨドリバナ、ヤブマオ、クズ、サルトリイバラ、シオデなど。その葉っぱに田んぼから上がってきたニホンアマガエルが賑やかにくっついている。奥からヤマコウバシ、コバノガマズミ、ハナイカダ、コマユミ、ムラサキシキブ、ツルウメモドキ等が覆いかぶさり、サツマノミダマシ、アシナガグモ、オオシロカネグモ等のクモ類、カノコガ、ヒメコガネ、トホシテントウ、ウラギンシジミ、サトキマダラ、ウスキツバメエダシャク等の昆虫が観察できた。道端には、クマツヅラ、チダケサシ、ヤマホタルブクロの花が咲き、コウヤワラビが群生していた。とにかく虫も植物も多種多様なのでついつい時間をとってしまう。足早にカズノコグサを見て解散場所のクリーンセンターへ。すでに到着していた皆さんを長らくお待たせしてしまった。

生きとし生けるものが躍動する、溢れるエネルギーを感じた観察会だった。(横山)

6月10日(金)下見の写真です

2022年

6月

09日

木

本佐倉城址観察会

本佐倉城跡 自然観察会

日 時:2022年 6月 9日(木)9:30~12:20 天気:晴れ 参加人数:19名 コース:JR酒々井駅 → 麻賀多神社 → 肥前坂 → 本佐倉城跡案内所・トイレ

→ 内郭・奥の山・妙見神社(一次解散) → JR酒々井駅

担 当:小澤・荘子・豊島・晝間・水野・三原・渡辺(幸)

集合時には、糠雨が降り肌寒くもあったが、降りやむとの天気予報を信じて出発することにした。駅には本佐倉城跡への地図も備えられていて、町は力を入れているなと感じた。

成田旧道の路肩にあるアカメガシワには花の芽が付き、道の奥にある林の木に絡みついたテイカカズラは花を今は盛りと咲かせていた。フジはマメ科だというように長い鞘をぶら下げ、コバギボウシ、ラベンダー、ネズミモチ、マサキなどが蕾をつけ、初夏の雰囲気を漂わせていた。ところで、テイカカズラやアオツヅラフジは草本ではなく、木本にあたるとのことで勉強になった。坂の中ほどではヤブニンジンが線香花火のような実を付け、ミズヒキが花の芽を伸ばそうとしていた。この辺りで雨が止んだので、この分だと虫も姿を現わすと思った。オオヨシキリがギョギョシ、ギョギョシと大声で鳴き騒いでいた。田圃にはイネが青々と育っていたが、田圃によっては、イネよりもオモダカの方が多く、勢いも良く見える田があった。この田圃は今後の手入れが大変だろうなと思った。

本佐倉城跡の内郭に向かう道脇には、実生のタラの木がたくさん生えていた。また、ひらひらと飛ぶウメエダシャク、金色に輝くイノコヅチカメノコハムシ、確かにホタルだと思えるムネクリイロボタルなどを見ていたら、マルウンカを捕まえたとのこと。珍しいものだとのことで、私も初めて名前を聞いた。見たところウンカらしくなくてテントウムシのようだった。でもやっぱり翅が柔らかそうで、ウンカだなと納得した。さらに進むと、綿毛を飛ばすニガナや実生のハリギリがあり、これから成長しようとするシンミズヒキやベニバナボロギクもあった。内郭は一面がブタナの黄色い花だらけだった。奥の山に向かうと道筋にフタリシズカやナガバハエドクソウが蕾をつけていた。奥の山に着いたら2頭のジャコウアゲハが飛んでいた。近くにウマノスズクサがあるに違いないと探したら、齧られた葉をつけたものがあった。裏側には予想通り黒の地肌に白線の入った幼虫が数匹ついていた。ここには光にかざすと美しいセアカヒラタゴミムシもいた。城跡を下り切った妙見神社で、他の方面を回る方もいるか?とのことで一次解散となった。ただ大部分の方が残り、駅の方へ向かうことになった。途中、ホタルブクロが咲き誇っていて、ヤマホタルブクロも一緒にあるとのことだったので、2種の違いを比較することができた。また、帰りの旧道では、行きには気づかなかったミチバタナデシコを見つけた。行きと帰りでは目線が違うのだなということにも気付いた観察会だった。(水野)

2022年

5月

05日

木

物井地区自然観察会

日 時:2022年4月28日(木)9:30~11:30 天気:曇り 参加人数:25名

コース:JR物井駅 → 駅北側田んぼ沿い → 宝蔵院前→ 天照皇大神社→ 円福寺

担 当:尾澤・北村・栗山・藤吉・松川・横山

例年物井・亀崎としてきたが、コロナの影響で体力の衰えを感じている人が多いと思われ、今回は物井地区のみの観察会とした。まず駅近くの空き地に行き、カラスノエンドウのアブラムシのついているのを観察し、アリとナナホシテントウの成虫、幼虫、蛹の観察をした。

次に、田沿いの道に入り、田では田植えの準備、田植え作業と大忙しの状況であったが、我々は赤っぽい色と白色の今が盛りと咲いているオドリコソウをじっくり見ることができた。またその近くにはミツカドネギが昨年より何本か多く広まっていることも見ることができた。その近くに「ホワイトレース」と呼んでいるセリ科植物も1本だけ咲いていた。ある人はオルレアだといっていた。この植物もミツカドネギのように広まってくるのだろうか。少し進んでいくと、オオキンケイギクがつぼみをもち、これも広がっていた。こちらの方は特定外来生物となっているようだ。その隣にはスズメノエンドウが何株かあった。これは今年になって入ってきたようである。田の奥に流れていく用水路脇の道に少し入るとナヨクサフジがあった。昨年は遠くに見たが、今年は手に取るようにわかる位置にあった。田沿いの道に戻り、奥に行くとウマノスズクサがあった。昨年と同じくらいの本数が出て、同じくらいの背丈に育っていたのだが、ジャコウアゲハは残念ながら飛んではいませんでした。

さて坂道に入り、下見時にはオオアマナが今が盛りと咲いていたが、咲き残りがちらほら出ているだけなので、ニリンソウは?と不安になったが、果たして曲がっていくとニリンソウはなんとか残って咲いている状態で、ジロボウエンゴサクも同様であった。ところがシロバナジロボウエンゴサクは咲き残ってはいなかったのではないかなと思っている。ニリンソウは残ってくれてよかったとは思ったが、今年は全般に花が咲くのが早かったようである。天照皇大神社手前のカントウタンポポが何本かみられた空き地ではカントウタンポポに他の草が覆いかぶさっているのをみて、天照皇大神社に参り、スダジイの切り株の大きさに驚き、円福寺手前ではポポーの木のえんじ色の花を初めてみて、円福寺へと着いた。お目当てのクマガイソウは既に枯れていた。休憩したあと、ここで、体力のある人は亀崎方面へ、バスできた方は千代田方面へ、電車の方は物井駅へと三方向に分かれた。

今年初めての観察会であり、歩く距離や時間を特別に短くしたが、これからは徐々に距離や時間は長くしていこうと思っている。(尾澤)

2022年

4月

19日

火

物井・亀崎観察会下見写真

2022年

4月

06日

水

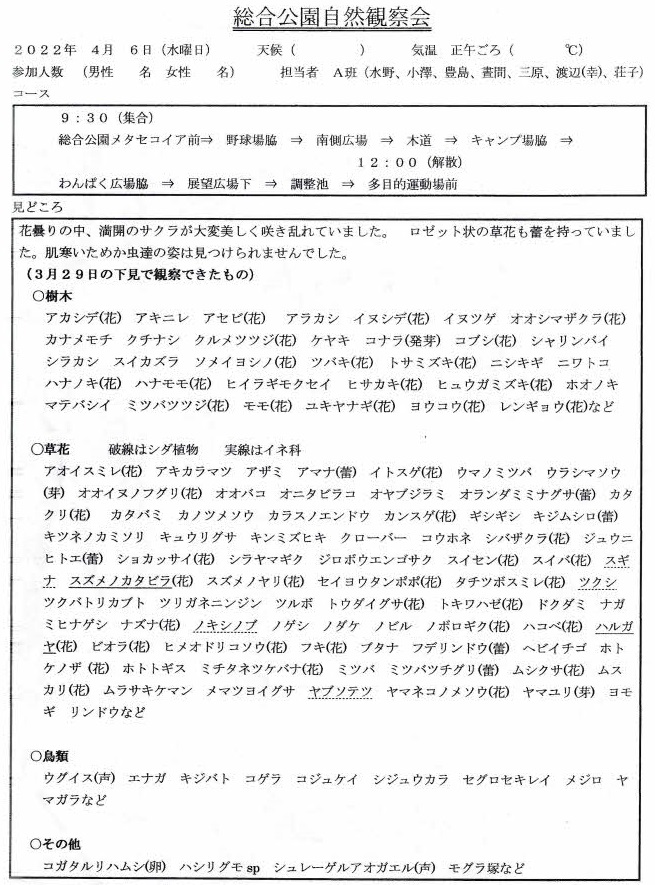

四街道総合公園自然観察会

日 時:2022年 4月 6日(水)9:30~12:20 天気:晴れ 参加人数:25名 コース:メタセコイア前 → 野球場脇 → 南側広場 → 木道 → キャンプ場脇

→ わんぱく広場脇 → 展望広場下 → 調整池 → 多目的運動場前

担 当:小澤・荘子・豊島・三原・水野・渡辺(幸)

今年になって初めての観察会であり、コロナ騒ぎ以降としては多くの方が参加された。昨日までの寒さが嘘のような暖かさとなり、今日で子供たちの春休みも終わりとなるのとも重なって、公園は多くの子供と保護者で溢れていた。ヨウコウ、ソメイヨシノ、オオシマ、ヤマザクラの花が咲き誇り、桜のトンネルの下を歩く観察会になった。

アカシデの赤い雄花や若芽を見て名前の謂われに納得し、ヒサカキの花の独特な香りに「私のニオイではないです!」と断りを入れた。トサミズキの黄色い花房とムスカリの青花が良い色合いをなしていた。広場ではショカッサイ、オオイヌノフグリ、ヒメスミレなどの花々が咲き、その前でビロードツリアブが蜜を吸うためにホバリングをしていた。ギシギシの葉にはコガタルリハムシの黒い幼虫がびっしりついていた。斜面にあるツリガネニンジン、ノダケ、シラヤマギク、オトコエシなどの芽生えを前に、「どこそこが違う!」などと意見を交換できた。キジムシロとキンミズヒキが近くにあり、葉っぱの違いも比較できた。近くにはリンドウの芽も沢山あって、秋の花が楽しみである。タチツボスミレとニオイタチツボスミレも近くにあり、花の色が少し違うことが分かった。日が照ると汗が出るほどである。フデリンドウのある木陰へ急いだ。茎先にびっしり蕾をつけていたが、『あと1週間後ぐらいに咲くか?』という状態だった。木道脇には、ここでは初めて見るヤマネコノメソウがあり、小川沿いにあったセリとクレソン(オランダガラシ)はこんがらがって区別が難しかった。硬い種殻をつけた5cmぐらいのオオブタクサの芽生えも見せてもらったが、これが秋には2mにもなると思うと、厄介者ではあるが感心した。ここにはトウダイグサと白い花を付けるマルバスミレもあって良かったが、コウホネの葉は泥をかぶって今一だった。ただ、ハルガヤの匂いは好評であった。いろいろなサクラの咲く道を急ぎ、カタクリのある場所へ来た。もう咲き終わっているかと思ったが、咲いていた。『良かった!』の一言。カタクリの成長が書かれた資料を参考に、芽生えから花を咲かせるまでの様々な時期のカタクリを確認した。アオイスミレも見ることができ、皆満足気であった。雌のハナノキには、カエデの仲間であるプロペラ風の果実が出来かかっていた。この果実は秋ではなく、5月には熟して飛んで行ってしまうとのこと。また、近くにあったシロイヌナズナは遺伝の研究材料としてよく使われているとのことでもあった。最後にアマナが6枚の花弁があるように見えるが、実は3枚が花弁で、3枚が萼であることを確認した。予定より20分長くなったけれど、多くのことを学んだ観察会であった。(水野)

当日・下見の写真は下記リンクからご覧下さい 栗山さん、豊島さんが多くの写真を投稿してくれました。画面をクリックするとコメントを見る事が出来ます。

ここをクリックする⇒https://photos.app.goo.gl/jQSGnDdYWXu4nVHS8

当日の配布資料です。